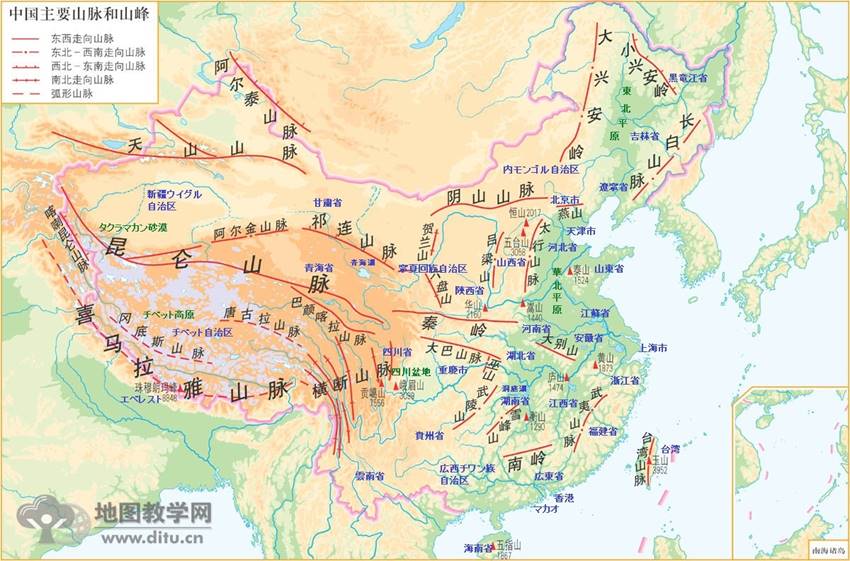

中国の山脈

中国大陸は。ユーラシア大陸の東部、パーミル高原から黄海、東シナ海、南シナ海に至る大陸の中緯度地帯に位置し、西高東低の三階梯の地形構造から成っています。

第一階梯:標高4000メートル以上のチベット高原とその周辺の山脈群からなっています。

第二階梯:標高2000メートルから1000メートルで、チベット高原と周囲の平原部の間に位置し、起伏が富んだ地形である。内モンゴル高原、黄土高原、四川盆地、雲貴高原、タリム盆地などからなっています。。

第三階梯:標高1000メートル以下の丘陵と標高200メートル以下の平原地帯。東北平原、華北平原、長江中・下流平原、東南沿海部からなっています。。また第三階梯の東部に水深200メートル以内の大陸棚があり、第四階梯とも言えます。

三階梯の縁辺に沿って、或いは階梯を横断して各所に山脈が連なり、地理的な境界を作っている。即ち、北緯40度以北の天山―陰山―燕山の連なり、北緯35度~32度付近の秦嶺―大別山の連なり、北緯25度付近の南嶺の各山脈です。

ちなみに、農耕民と遊牧民の境となった万里の長城は、陰山―燕山山脈の位置と重なったところにあります。

(出典「地図教学網」)

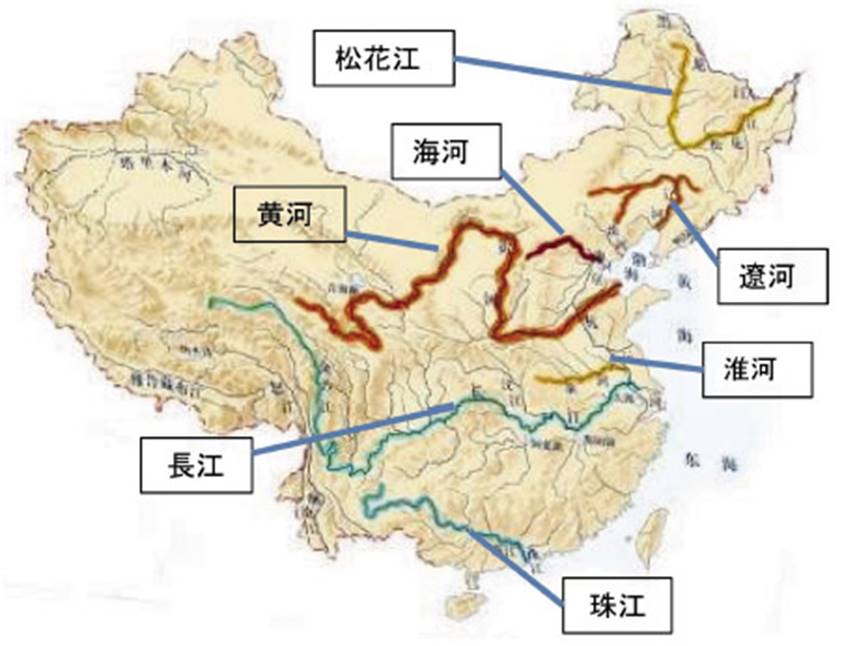

黄河と長江

華北と華中を代表する河川は黄河と長江です。二つの河川はともに第一階梯のチベット高原に位置する青海省に源を発し、第二階梯を流れ下り、第三階梯に広い沖積平野を形成しました。

黄河流域と長江流域は、中国大陸において最初に農耕が定着した地域ですが、生活様式や文化の面で異なる特徴を持っています。黄河流域では、アワやキビを中心とした旱地農耕が発達しました。この地域は乾燥した気候で、冬季には厳しい寒さに見舞われます。一方、長江流域では、イネを主体とした水田農耕が発展しました。気候は多雨多湿であり、夏季には猛暑が続きます。

(出典「国環研ニュース31巻」2012年度31巻3号)

中国の歴史は、黄河流域の中下流一帯、現在の河南省を中心とした、いわゆる「中原」から展開されました。

コメント